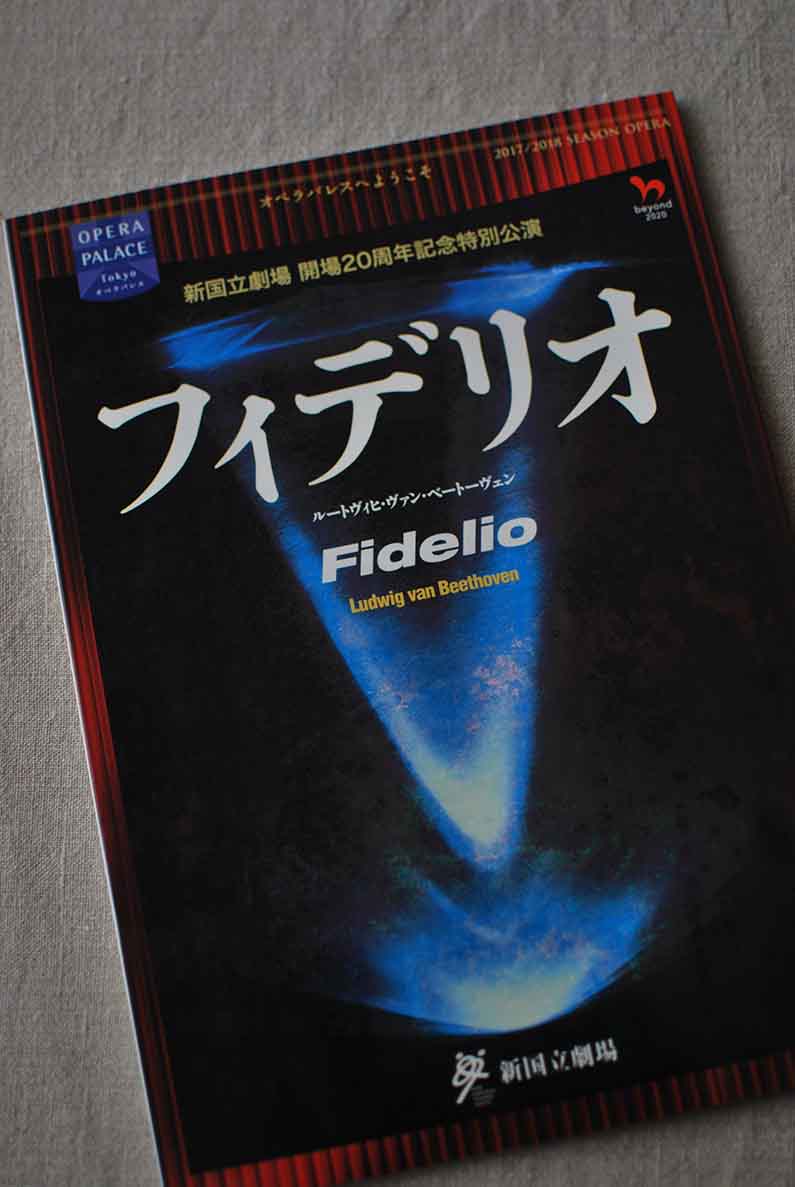

新国立劇場オペラ『フィデリオ』

2018年5月24日(木)

東京都 新国立劇場 オペラパレス

作曲:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

台本:ヨーゼフ・フォン・ゾンライトナー、シュテファン・フォン・ブロイニング、ゲオルク・フリードリヒ・トライチュケ

指揮:飯守泰次郎

演出:カタリーナ・ワーグナー

<キャスト>

ドン・フェルナンド:黒田博

ドン・ピツァロ:ミヒャエル・クプファー=ラデツキー

フロレスタン:ステファン・グールド

レオノーレ:リカルダ・メルベート

ロッコ:妻屋秀和

マルツェリーネ:石橋栄実

ジャキーノ:鈴木准

囚人1:片寄純也

囚人2:大沼徹

合唱:新国立劇場合唱団

管弦楽:東京交響楽団

カタリーナ・ワーグナーの陳腐な演出。炎上商法か?

演出が上質で深みがあり、芸術性の高い作品に共通するのは、観賞後、

「何度も観たい」

・・・という思いにかられることなのではと思います。

オペラ作品でもそのような感覚は何度もありましたし、実際、一度観てからその足で窓口に直行、同じ作品の次の公演のチケットを購入したことも数回あります。

しかし今回は・・・

胸くそが悪くなった。

繰り返します。

心底、胸くそ悪くなった。

そして、しばらくオペラに行けなくなった。

トラウマです。

低質、幼稚、傲慢、陳腐。こんな表現を並べ立てればいくらでも続けられそうなくらい。

・・・本当にびっくりするほどのけぞり返るほど・・・あまりにも酷かったのです。

これは炎上商法、と誰かが言っていたけど。

仮に炎上商法にせよ、最近ではよくあるから特に珍しくもない。炎上狙いならオリジナル作品でやれば良いと思います。すでに有名になっている作品を使うのはそれを単に利用しているだけに見えるし、しかも結果として質が悪いものになってしまったら、その企画じたい完全に失敗と思われるのです。

でもそれを新国立劇場ではやるべきでなかったと・・・思います。

劇場じたいの信頼を失ってしまったのでは・・・と心配になりました。

今まで積み重ねてきた新国のブランドが、この公演で一気に崩れ去ったような、それくらい酷いものでした。

まるでアマチュアレベルの二次創作かと思うくらいです。

二次創作的手法

二次創作的手法で思いだすのが、バレエのジャンルですが、例えば、マシュー・ボーンの「白鳥」や「眠れる森の美女」のように、完成度の高い作品に仕上がっていたり元の作品に敬意が払われていることが観る側に伝わってくるのなら、そういう独自の世界観として受け入れられ尊重されると思います。

結末を変えているのも、原作に独自の考えを盛り込んでいるのも、それはよくあることだから許容できる。

詳細の矛盾点についても、オペラ作品ではありがちなので、それも別にどうということもない。

でも、美意識の欠如や薄っぺらい浅薄な演出は、観ていてゲンナリするばかり。

特に驚きもしない”意外な結末”。だからどうした?って感じ。

バッドエンドなんか、みんな今まで大量に観てるから全く気にしないし、原作通りでない作品だって、数えきれないほど映画もオペラもバレエ他・・・観てきたのでそれもまあどうでもいい。

そんなことよりも、ダメ演出によって劣化した作品そのものの質を問いたい。

新国立劇場に響き渡るブーイングの嵐

新国立劇場に通って結構長いけども、こんな強烈なブイーングを聞いたのは初めて。

というか、日本国内のオペラの劇場でブーイングじたい、私はこの時が初めてだったと思います。

あのブーイングの意味は、結末がどうこうより、作品の質の問題だったのではと思えてならない。観終わって時間が経過するにつれ、その考えが強くなっていったのでした。

なんだか、とても不快極まりない嫌なものを見てしまった。・・・という印象。

嫌悪感がいつまでもとれなくて、気持ち悪いばかり。

独自のエゴの押しつけでしかないなら、芸術とは程遠い。

それはもう本質的な演出の意味を完全に無視している利己的な暴走でしかない。

観客にゆだねる?もはや詭弁。

その前に、作品としての完成度を問いたい。

二次創作ストーリー展開じたいは、理解したけれど、説得力が皆無。

特に深くもなんともない。まあ、ありがち。というかこの結末も結局、某有名オペラのパクリではないのか?

陳腐な演出に、むしろ驚きました。

カテリーナさんは来日して歌舞伎鑑賞をし、舞台上で衣装替えをするのを観てヒントを得たという男装の着替えシーンは、あまりにも安っぽくて「これが??」・・・あきれるほど陳腐でした。

舞台上で衣装替えするのなんか、METなどでも過去に観たけれど、溜息でるほどカッコ良かったなー。比較にもならないが。

セットのデザインが失敗

セットは何層かになっていて上下する仕組み。

でも、、、よく見えない。

美しくないし見づらいし、安っぽい。

「セットが動くから何なの?」とゲンナリする。

動くよね~そうだね~すごいね~。ただそれだけ。

せっかくの良い機能を使いこなせていないのです。

それと、歌い手と音楽に対しての敬意がまったくない。

あのような囲まれた舞台装置では、声が客席にじゅうぶんに届かないし、また、響かない。ぶち壊し。

オペラって、基本は歌を聴くものではなかったっけ?

観客は「オペラという音楽芸術を聴きに来ている」のではないでしょうか。

新国立劇場は、とてもよく美しく素材にもこだわり丁寧に設計されたホールで、都内でもその音の響きの上質さはかなりのものです。

居心地の良さは、他の劇場とは比べようもないほどで、それを楽しみに新国立劇場に通っていたのです。

いつも、どの席からも舞台がしっかり見えて、オケの音もしっかり聴こえて、素晴らしいな~と感動していたのです。

にもかかわらず、わざわざ客席からよく見えないようにセットを作って、さらにわざわざ音が響かないようにしてしまうとは。。

私は3階席でしたが、舞台セット全体が見えない、声が聴こえない、何をやっているのか全く客席に伝わってこない。

新国立劇場の3階席は、全体がよく見渡せてオーケストラも観ることができるし歌手の声も遠すぎないでしっかり響いてくれるので、お気に入りだったのですが、こんなにも台無しになってしまうとは・・・むしろ驚く。プロの仕事と思えない。

演出と舞台装置の失敗例として、学校で題材にするといいです。

ひとときの癒しがオーケストラだった

2幕の1場の後、舞台上での陳腐なドタバタ劇が静まり、レオノーレの曲のオーケストラ演奏だけになった時。

あのひとときだけが、本公演でのすばらしい瞬間でした。

演奏の素晴らしさ、ベートーヴェンの芸術性、オケの上質さ、指揮者の想い、ホールの響きのすばらしさ、・・・をじっくり堪能できた瞬間でした。

つまり、いかに舞台演出の陳腐さが音楽の本質的な表現を邪魔しまくったか、ってことが、ここではっきりとわかったのでした。

後から聞いた話では、1階席の人も4階席の人もだめだったらしい。2階席の人が、ギリギリなんとか全体像を確認できた感じらしいです。

上下する舞台装置が、むしろ悪い効果となってしまったようです。

ヴェートーベン作品を劣化させた悲劇

一生懸命演技するキャストの動きも、なんだか中途半端でぎこちなくて、うまくいっていない感が漂う。

戸惑いながら歌い、演じている様子が見てとれた。なんだか気の毒に見えてしまった。。。

演技に不自然さが漂う・・・

だから観ているほうは、退屈で退屈でしかたがない。

普通に考えて・・・舞台上で、端から端まで何をやっているのかが客席にキチンと伝わらないと、演出の意味がないのでは?

一点、印象的で良かったのは、ドン・ピツァロ役バリトンの、ミヒャエル・クプファー=ラデツキー。

悪役っぷりがハマってた。坊主頭ってこともあり、見た目『猿の惑星』のウディ・ハレルソンみたいでカッコよく、変態っぽさの演技もなかなか良かったです♪

なんだか、ベートーベンと私(観客)の間に、どっかりカタリーナ・ワーグナーが居座って邪魔されてしまった・・・

そんな違和感のまま、終演後も気持ち悪くてたまらない感覚を引きずっていました。

行って時間の無駄じゃなかったと思いたい理由を考えるなら、生涯二度とK・ワーグナー演出には行かないことだね、ってわかったことかな。

というかもう「読み替え演出」はいらないです・・・って気分にまで陥ってしまいました。

なんだか反省会になってきたよ。。。

とにかく、生涯二度と、このような陳腐なオペラは観たくない。

原作の意図を正しく伝える意味

演出家のエゴでやりたい放題に作品の劣化改変をやった挙句、観客にゆだねる、って。。。

どうにも納得がいかなかったところ、

こちらのインタビュー記事のコメントに、心打たれました・・・

以前マリインスキー・オペラで「エフゲニー・オネーギン」を演出したステパニュク氏の、コメントです。※以下は記事からの引用です。

「私の演出理念は、原作を変えないことです。今流行りの読み替え解釈は考えていません。しかし勿論、現代の精神や風潮は吹き込みます。私が考える現代演出とは、登場人物に現代の衣装を着せることではなく、原作の意図を正しく今に伝えることです。人間の喜怒哀楽はどの時代も変りません。オペラではそうした真の感情を表現することが一番大切で、それが結果的に現代人の心を掴むのです。」

※インタビュー記事の引用先はこちらです

この言葉に、本当にその通りだと腑に落ちたのです。

大切なことは何なのかというと、どのような作品であっても、それを作り世に送り出した作者の想いや真意をくみ取り、観るものに伝えようとする努力が大切なのであって、自分の考えやエゴの道具にするのは、卑劣だということです。

観客である私たちは、ステパニュク氏が語られているようなことを求めて、貴重なお金と時間を費やしてまで、わざわざ劇場に足を運ぶのだなとあらためて思った次第でした。